2024年には第100回大会を迎える箱根駅伝。

学生長距離ランナーの憧れの舞台であるこの駅伝大会は一体どのような経緯で生まれたのでしょうか。

今回は、箱根駅伝の歴史を調査。

伝統ある駅伝の誕生には日本の陸上競技史を代表するある選手の尽力と、途方もない計画がありました。

【箱根駅伝】歴史① 開催まで

箱根駅伝が初めて開催されたのは1920(大正9)年。

では日本初の駅伝が開催されたのはいつかというと、実はそのわずか3年前なのです。

東海道駅伝徒歩競走

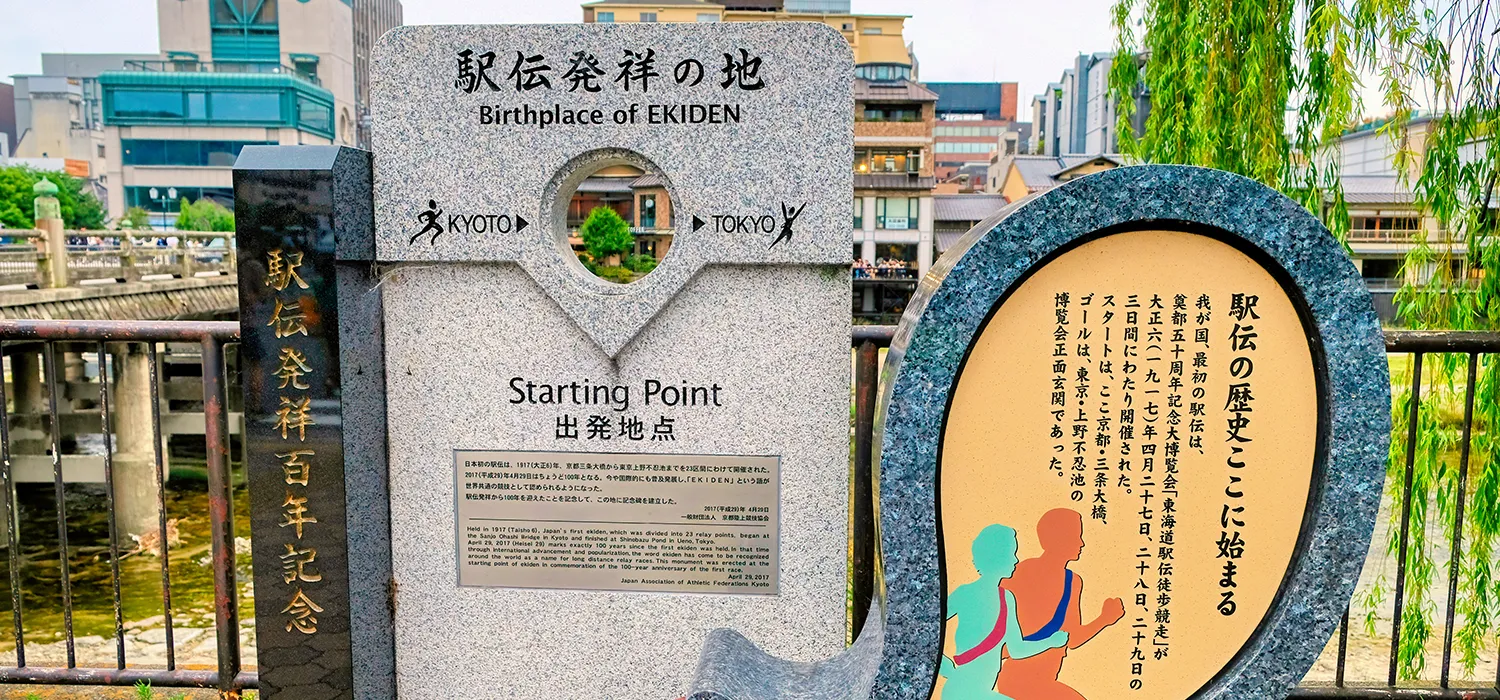

駅伝が生まれたのは1917(大正6)年。

そのきっかけは日本の都が東京に移ってから50年を祝う「東京奠都(てんと)五十年奉祝博覧会」でした。

その宣伝イベントとして考案されたのが、京都から東京まで走るリレー競走。

この大会は企画当初は「マラソン・リレー」と呼ばれていました。

しかしもっと日本の大会らしい名前を付けようと、神宮皇学館(今の皇學館大学)の武田千代三郎館長が「駅伝」という名前を提案。

昔から都と地方を結ぶ道の中継所を「駅」と呼び、その間の行き来に使う馬を「駅伝馬(えきでんば)」と読んでいたことから、この名前が採用されました。

世界初の駅伝大会である「奠都記念駅伝徒歩競走」は4月27日に関東組と関西組の対決で開催。

京都の三条大橋をスタートし、東京・上野までの全長516kmを、1チーム23名が昼夜を問わず走り続けました。

たすきをつなぐという駅伝のスタイルもこのときに始まったもの。

途中の木曽川や天竜川にはまだ橋がかかっていなかったため選手は渡し船で川を渡り、夜中に真っ暗な箱根を越える際には近所の住民が道に沿って松明を灯したそうです。

そしてスタートから約44時間後の4月29日、関東組のアンカー・金栗四三選手が上野不忍池のゴールに先に到着しました。

【関連記事はこちら】⇩

・【箱根駅伝】ルール(失格・繰り上げスタート)を徹底解説!

・【箱根駅伝】出場資格と条件を調査!歴代最高齢出場者は?

金栗四三

金栗四三氏は「マラソンの父」と呼ばれる人物です。

1891(明治24)年生まれの彼は、マラソン選手として3度も世界記録を樹立。

第5回オリンピックのストックホルム大会に日本人として初めて出場すると、第7回アントワープ大会・第8回パリ大会にも出場しました。

ちなみにストックホルム大会はマラソンに出場した68人のうち34人が暑さでリタイアするという過酷なレース。金栗氏も棄権しましたが、その申告を忘れて日本に帰ったため、レースを続けているという扱いになりました。

そして1967(昭和42)年に招待されてゴールしたため、54年8月6日5時間32分20秒3というマラソンの世界最遅記録になっています。

このマラソンの父が東海道駅伝徒歩競走の成功を体験し、「世界に通用するランナーを育成したい」という思いから考案したのが箱根駅伝だったのです。

箱根駅伝の構想

とはいえ、彼は最初から箱根駅伝を計画していたわけではありません。

この当時、金栗氏はすでに日本中を走破していたため、「日本はもう走り尽くした」と考えていました。

そこで駅伝徒歩競走に刺激を受けた金栗氏は、さらに桁外れなスケールで長距離ランナーを育てたいと考え、なんと「アメリカ大陸横断駅伝大会」を計画。

箱根駅伝はその予選会として考案されたのです。

金栗氏が勤務していた東京女子師範学校(今のお茶の水女子大学)など6つの大学がこの案に賛成して「学生マラソン連盟」を組織し準備を進めました。

【箱根駅伝】歴史② 開催から現在まで

金栗四三氏の呼びかけに応じて長距離を走れる選手を揃えたのは、結局4つの大学。それは明治大学・慶応大学・早稲田大学・東京高等師範学校(今の筑波大学)の4校でした。

最終目的はアメリカ横断でしたが、現実には1区間20km走れる学生を10名集めることすら難しかったのです。

第1回大会

こうして1920(大正9)年2月14日・15日に、「四大校駅伝競走」の名で東京・箱根間往復駅伝が初開催されました。

スタートは午後1時。これは午前中に授業があったためでした。

その結果、箱根の第5区にたすきが届いた頃には日も暮れてしまい、またもや地元の人たちが松明で道を照らすことに。

選手は地元の長距離選手に伴走してもらいながら、悪路に積もった雪を蹴って走ったそうです。

そして往路は明治大学が優勝。復路で東京高等師範学校が逆転優勝を果たしました。

箱根駅伝の発展

金栗四三氏が夢見たアメリカ大陸横断駅伝は結局実現しませんでしたが、東京・箱根間を往復する大学駅伝大会は毎年の大会として定着。

2年後の第3回大会では出場校が10校に増え、名称も「十大校駅伝競走」となりました。

中止となったのは22年目の1941(昭和16)年が初。

第2次大戦の影響で42、44、45、46年にも中止となり、43年にはスタートとゴールを変更して「靖国神社・箱根神社間往復関東学生鍛練継走大会」として開催されましたが、これも第22回箱根駅伝としてカウントされています。

その後、1947(昭和22)年の大会前には、初の予選会も開催。

1954年には本戦出場校が15に増えるなど、大きく発展していきました。

テレビ中継で全国区に

とはいえ、この当時の箱根駅伝は関東のローカルな大会であったのも事実。

テレビ中継が始まったのは1983(昭和58)年と遅く、しかも当初は東京12チャンネル(今のテレビ東京)がダイジェスト形式で放送し、ゴールだけ生中継するという形でした。

全国的に知名度が上がったのは、1987(昭和62)年に日本テレビによる全国生中継が始まってからのことになります。

まとめ

ほとんど駅伝そのものの歴史でもある箱根駅伝。

全国区の知名度を得るのは平成に入る頃からでしたが、近年ではテレビの平均視聴率が30%を超えるほどの人気を誇ります。

さらに「EKIDEN」の名は世界にも浸透していますから、今ならアメリカ横断駅伝の実現も夢ではないかもしれません。

【関連記事はこちら】⇩

・ニューイヤー駅伝の見どころを紹介!日本屈指の実業団ランナーが集結

・【陸上部あるある39選】笑える種目別エピソードをご紹介!